FuE-Ausgaben in Deutschland sind in Corona-Krise deutlich gesunken

.jpg)

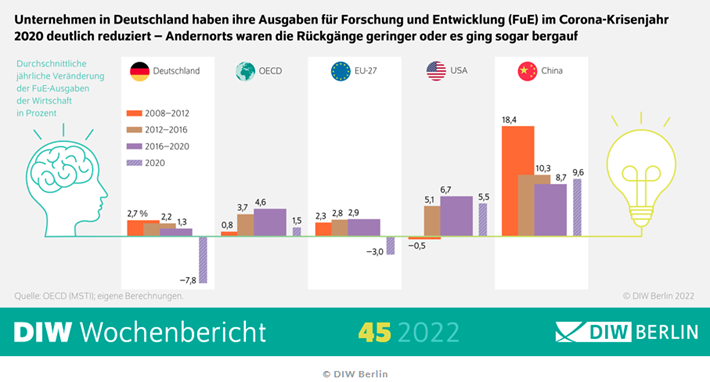

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) sind in Deutschland im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5,3 Prozent gesunken.

Allein die Unternehmen in Deutschland reduzierten ihre FuE-Etats um 7,8 Prozent – insbesondere in der Industrie und dort wiederum im Kraftfahrzeugbau. Die Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), zu der auch Deutschland gehört, erhöhten im Durchschnitt hingegen erstmals in einem Krisenjahr ihre FuE-Ausgaben.

Das geht aus einer aktuellen Studie von Heike Belitz aus der Abteilung Unternehmen und Märke des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor.

»Deutschland ist und bleibt international ein wichtiger Forschungsstandort, droht aber ins Hintertreffen zu geraten«, so Belitz. »Das hat vor allem strukturelle Gründe, denn weltweit wachsen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung vor allem in Branchen, auf die deutsche Unternehmen nicht spezialisiert sind, etwa Software und Computerdienste, Hardwareproduktion sowie Pharma und Biotechnologie.«

Erste Daten für das Jahr 2021 deuteten zwar darauf hin, dass die Unternehmen in Deutschland ihre FuE-Ausgaben wieder erhöht haben, das Wachstum bleibe im Vergleich zu den internationalen Wettbewerben aber wohl unterdurchschnittlich.

FuE-Intensität war in Deutschland zuletzt relativ stabil

Für die Studie hat Belitz aktuelle Daten der OECD, der Europäischen Kommission und des Stifterverbands Wissenschaftsstatistik verwendet. Den Berechnungen zufolge war das Wachstum der FuE-Ausgaben hierzulande in den vergangenen Jahren wenig dynamisch. Zwar gaben die Unternehmen in Deutschland im Zeitraum von 2016 bis 2020 jahresdurchschnittlich 1,3 Prozent mehr für Forschung und Entwicklung aus. Das war aber bereits deutlich weniger als in den vorangegangenen Fünfjahreszeiträumen und vor allem weniger als in der EU (jährlich plus 2,9 Prozent), in der OECD (4,6 Prozent), in den USA (6,7 Prozent) und in China (8,7 Prozent). China ist mittlerweile der weltweit wichtigste Industrieforschungsstandort, gefolgt von den USA, Japan und Deutschland an vierter Stelle.

Die FuE-Intensität der deutschen Industrie, also das Verhältnis der Forschungsausgaben zur Wirtschaftsleistung, ist nach wie vor relativ hoch. Sie liegt zwar hinter der in den USA und Japan, aber deutlich vor der FuE-Intensität in europäischen Ländern wie Frankreich und Italien. Eine weitere ermutigende Nachricht: Ihr Personal im Bereich Forschung und Entwicklung haben deutsche Industrieunternehmen zuletzt in der Krise kaum reduziert. Im Kraftfahrzeugbau sanken die FuE-Ausgaben im Jahr 2020 beispielsweise um 13,6 Prozent, die Anzahl der Mitarbeiter*innen aber nur um 3,7 Prozent – mutmaßlich aus Sorge, später angesichts des Fachkräftemangels kein geeignetes Personal mehr zu finden. »Das lässt hoffen, dass die Unternehmen auch künftig ordentlich am Forschungsstandort Deutschland investieren werden«, so Belitz.

Forschungsstarke deutsche Industriebranchen stehen vor doppelter Herausforderung

Die Transformation zu einer klimaneutralen und digitalisierten Wirtschaft ist technologisch herausfordernd. Damit die Unternehmen diese doppelte Transformation meistern können, sind sie auf den Zugang zu weltweitem Wissen angewiesen – sowohl über eigene Forschung im Ausland als auch über internationale Forschungskooperationen. »Die Globalisierung von Forschung und Entwicklung ist eine wichtige Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit hiesiger Unternehmen und damit auch für den Erhalt des Forschungsstandorts Deutschland«, so Belitz. »Um Nachteile gegenüber den großen Standorten China und den USA auszugleichen, sollte die Forschungspolitik auch auf europäischer Ebene gestärkt werden. Als größter europäischer Industriestandort muss Deutschland dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.«

VERWEISE

Ähnliche Themen in dieser Kategorie

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen unterstützt nachdrücklich den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD mit seinem klaren Bekenntnis zu einem starken Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland. Die Punkte zu Bildung, Forschung und Innovation sind wichtige Signale …

Grundlegender Wandel gefordert Der Stifterverband, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die VolkswagenStiftung und die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) haben ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht. Darin drängen sie die neue …

Im Jahr 2023 haben die öffentlichen, kirchlichen und privaten Hochschulen in Deutschland insgesamt 75,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Ausgaben damit gegenüber 2022 um rund …

Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 3.1 Prozent Forschung und Entwicklung in Deutschland im Jahr 2023: Neue Höchstwerte und zentrale Trends Im Jahr 2023 werden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland mit 129,7 Milliarden …